プラットフォーム脆弱性診断とは?必要性や基礎知識を解説

近年、サイバー攻撃の高度化により、企業のサーバーやネットワーク機器に対するセキュリティ対策の重要性が高まっています。特に、自社でインフラを運用している企業やWebサービスを提供している企業にとって、プラットフォーム診断は欠かせない取り組みです。

本記事では、プラットフォーム診断とは何か、どのような企業に必要なのか、診断の種類や対象、費用感まで、初心者にもわかりやすく解説します。

目次

プラットフォーム診断とは?

プラットフォーム診断とは、ネットワーク上にあるサーバーや機器が外部から攻撃されやすい状態になっていないかを確認するための診断です。たとえば、サーバーが古いソフトウェアを使っていたり、不要な通信ポートが開いていたりすると、そこを攻撃者に悪用され、サイバー攻撃を受けるリスクがあります。

診断では、外部からアクセスできるさまざまな種類のサーバー(メール、Web、DNSなど)やネットワーク機器(ファイアウォールやルーター)を対象に、脆弱性の有無や設定ミスがないかをチェックします。企業が提供するサービスや社内システムの安全性を保つために欠かせない作業で、特にインターネットに公開されているシステムは優先的に診断する必要があります。

脆弱性診断対象と診断内容

プラットフォーム診断では、主に以下のような機器やサービスが対象になります。

| 診断対象 | 診断内容の例 |

|---|---|

| メールサーバー | メールサーバーにおける不正中継(スパムメールの踏み台)や暗号化未対応といった設定ミスの有無を確認 |

| DNSサーバー | なりすましやキャッシュポイズニングのリスクを考慮し、設定の正当性を検証 |

| Webサーバー | 既知のソフトウェア脆弱性の有無や、不要なポートが開放されていないかを調査 |

| FTPサーバー | ID・パスワードが平文送信されていないか(暗号化の有無)を確認 |

| ファイアウォール | 適切なルールで通信が制御されているかを確認 |

関連記事:ネットワークセキュリティとは?役割や対策方法を解説

プラットフォーム診断が必要な理由

企業がITシステムを安全に運用するには、サーバーやネットワーク機器の状態を定期的に確認することが不可欠です。プラットフォーム診断は、その中でも「外からの攻撃に対して守られているか」を可視化するための手段です。

診断を行わずに放置していると、古いソフトウェアの脆弱性や設定ミスに気づかず、外部からの攻撃(情報漏えいや改ざん、乗っ取りなど)のリスクが高まります。たとえば、テレワーク導入に伴い、社内システムへの安全な接続を目的としてVPNを導入したが、管理者パスワードが初期のままだったというケースでは、不正アクセスが発生し、社内情報が漏洩する危険性があります。

プラットフォーム診断は、そうしたリスクの「見落とし」を防ぐために重要なセキュリティ対策なのです。

プラットフォーム診断を行うべき企業

まず、自社でサーバーやネットワーク機器を運用している企業は、定期的なプラットフォーム診断が必要です。たとえば、社内にメールサーバーやWebサーバーを設置している企業では、ソフトウェアのアップデート漏れや、設定ミスによる脆弱性が放置されてしまう可能性があります。

特にIT部門の人数が限られている企業では、こうした確認作業が後回しになりやすいため注意が必要です。

次に、外部向けにWebサービスや業務システムを提供している企業も対象です。たとえば、予約システムやECサイトを運営している場合、不正アクセスによって顧客情報や取引データが漏洩するリスクが高くなります。そのような事態が発生すると、信用の低下や損害賠償などのリスクにもつながるため、セキュリティ対策の一環としてプラットフォーム診断は欠かせません。

定期的な脆弱性診断を実施していない企業も注意が必要です。脆弱性は日々サイバー攻撃を行う攻撃者だけでなく、様々な研究機関においても発見・発表されており、システムを放置しておくと「気づかないうちに危険な状態」になっていることがあります。

診断を一度も受けたことがない企業は、まず現状の把握として診断を受けることが推奨されます。

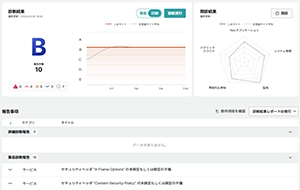

月額4万円!手軽に始められる脆弱性診断ツール ネットde診断

ネットde診断は、月額4万円からWebアプリケーション、ネットワークの脆弱性診断ができるツールです。 サービス資料では、診断範囲の診断結果のイメージをご確認いただけます。

無料資料ダウンロードプラットフォーム診断の種類

リモート診断

リモート診断は、診断者が企業の外部ネットワークからインターネット経由でサーバーやネットワーク機器にアクセスし、外部からの視点で脆弱性を調査する手法です。たとえば「Webサーバーの80番ポートが開いている」「古いメールサーバーが使われている」といった情報を、外部からスキャンツールなどで収集・分析します。実際の攻撃者と同じ立場で調査を行うため、攻撃される可能性のある弱点を洗い出すことができます。

現地訪問が不要なため、コストと時間を抑えながらも、実践的な診断が可能です。特に、インターネットに公開されたシステムには有効な方法です。

オンサイト診断

オンサイト診断は、診断者が実際に企業のオフィスやデータセンターを訪問し、内部ネットワークに接続して診断を行う方法です。社内のファイルサーバーや業務アプリケーションなど、インターネットに公開されていない企業内部のシステムも診断対象になります。リモート診断では見つけにくい内部の設定ミスや、ネットワーク構成上の課題を発見できます。

主な診断項目

ホストのスキャン

ITにおけるホストとは、コンピュータネットワークに接続され、他のデバイスに何らかのサービスや機能を提供する機器やサーバーのことを指します。ホストのスキャンとは、サーバーやネットワーク機器に対して「どんなサービスが動いているのか」「どの通信ポートが開いているのか」などを調査する作業です。

たとえば、Webサービスが80番ポートで動いている、SSHが22番ポートで開いているといった情報を調べます。また、バージョン情報などから、古いソフトウェアを使っていないかも確認できます。もし使われているソフトが古く、既に脆弱性が公表されているものであれば、攻撃されるリスクが高くなります。

診断ではこれらの情報をもとに、不要なポートを閉じる、バージョンを更新するなどの対策を提案します。

ネットワークサービスの脆弱性

企業が使う代表的なサービスであるDNS、メール、Web、データベースなどには、それぞれ特有の脆弱性があります。

たとえば、DNSサーバーではキャッシュポイズニングの危険性がないか、メールサーバーでは不正中継が可能な設定になっていないかを確認します。Webサーバーでは古いCMS(WordPressなど)の脆弱性、データベースサーバーでは管理者アカウントが初期状態のまま使われていないかなどがチェックされます。

これらは一見正常に動作していても、裏側に潜むリスクがあるため、診断によって問題点を見える化することが重要です。

関連記事:VPNのセキュリティリスクとは?事故の原因と必要な対策について解説

各種OSの脆弱性

WindowsやLinuxといったOSには、過去に発見された脆弱性が数多く存在します。プラットフォーム診断では、対象のサーバーがどのOSを使っているのかを確認し、既知の脆弱性が残ったままになっていないかをチェックします。

たとえば、Windows Serverで「リモートデスクトップの脆弱性」が放置されていた場合、悪意のある第三者が遠隔操作してくる危険性があります。Linuxでも、古いApacheやOpenSSLのバージョンが使われていれば、情報漏えいや改ざんのリスクがあります。診断によってOSのアップデート状況やパッチ適用漏れを把握し、必要な対策を講じることができます。

プラットフォーム診断の費用

プラットフォーム診断の費用は、診断方法や診断範囲によって大きく異なります。

比較的安価なのが、自社で専用ツールを使って自動的に診断を行う「ツール診断」で、簡易的な診断であれば数万円程度から実施可能です。

一方で、セキュリティベンダーの専門家が手動で診断を行い、個別の設定や構成を確認しながら脆弱性を洗い出す「手動診断」の場合、数十万円~の費用がかかることが一般的です。手動診断では、ツールでは発見しにくい複雑な問題も見つけることができ、より実践的なリスク評価と対策が可能になります。予算やリスクに応じて、ツール診断と手動診断を組み合わせて実施する企業も増えています。

よくあるご質問

Webアプリケーション診断とは何が違う?

プラットフォーム診断とWebアプリケーション診断は、診断する対象と目的が異なります。

プラットフォーム診断は、OSやネットワーク機器、サーバーの設定など「インフラ側の安全性」をチェックするものです。

一方で、Webアプリケーション診断は、ログインフォームや検索機能など「アプリケーションの内部ロジック」に潜む脆弱性(例:SQLインジェクション)を調べます。

両者は補完関係にあり、Webシステム全体のセキュリティを強化するには、両方の診断を組み合わせて実施することが推奨されます。

ネットワーク機器(ルーター、ファイアウォールなど)も診断対象になる?

はい、ルーターやファイアウォールなどのネットワーク機器も診断対象に含まれます。これらの機器は、外部との通信を制御する重要な役割を担っているため、設定ミスがあると攻撃者に侵入の糸口を与えてしまう可能性があります。たとえば「すべてのポートが開放されている」「初期パスワードが使われている」といった設定ミスは、意外と多く見られます。

こうした問題は日常的な運用では気づきにくいため、プラットフォーム診断によって通信制御の設定をチェックすることが重要です。

クラウド(AWS、Azureなど)上のインスタンスも診断可能?

はい、AWSやAzureなどのパブリッククラウド環境でも、インターネット経由でアクセス可能なインスタンスであれば、プラットフォーム診断を行うことが可能です。

ただし、クラウドベンダーによっては、診断を実施する前に事前申請が必要な場合があります。AWSでは、セキュリティ上の理由から、無断でスキャンを行うとサービス制限の対象になる可能性があります。診断を依頼する際は、クラウド環境の利用規約や申請手続き(Penetration Testing Request)も合わせて確認し、正規の手順で診断を行うことが大切です。

脆弱性診断の選び方・進め方を更に詳しく解説

なぜ脆弱性診断が必要なのか?どのように手法を選べばいいのか?といった疑問をお持ちの方へ向けて、その理由や方法を解説する資料です。

資料ダウンロードプラットフォーム診断はGMOイエラエにご相談ください

GMOサイバーセキュリティbyイエラエは、専門家による脆弱性診断と、簡便かつリーズナブルに診断を内製化できるサービスGMOサイバー攻撃 ネットde診断をご提供しています。

予算や課題感に合わせてご提案しますので、ぜひご相談ください。

監修:GMOサイバーセキュリティ byイエラエ 編集部

企業の情報セキュリティ担当者や開発者向けに、サイバーセキュリティに関する情報を発信しています。