セキュリティ診断サービスとは?必要性や手法を解説

近年、Webアプリケーションやシステムにおける脆弱性の発見件数や、それを攻撃するサイバー攻撃の件数は年々増加しており、セキュリティ診断の重要性は日々高まっています。

本記事では、セキュリティ診断サービスの基本から必要性、代表的手法の違いと選び方、診断の進め方、ベンダー依頼時の確認ポイント、診断後の対策を解説します。

目次

セキュリティ診断サービスの概要

セキュリティ診断とは何か?

セキュリティ診断とは、企業のシステムやネットワークに潜む「弱点(脆弱性)」を見つけ出し、その影響度やリスクを評価する調査・検査活動を指します。

たとえば建物の耐震検査が揺れに耐えられるかを確認するのと同じように、システムがサイバー攻撃に耐えられるかをチェックするものです。攻撃を受けてから気づくのではなく、前もって弱点を洗い出すことが目的です。

セキュリティ診断サービスの目的と役割

セキュリティ診断サービスの目的は、大きく分けて3つあります。

1つ目は法令・規制への対応です。個人情報保護法や業界ごとのガイドラインなど、セキュリティ対策が義務づけられるケースが増えています。診断サービスを活用すれば、これらに準拠しているか確認できます。

2つ目はシステムリリース前の品質チェックです。新しいアプリやシステムを公開する前に診断を行うことで、「公開したら脆弱性が見つかり、急遽修正が必要になる」といった事態を避けられます。

3つ目はサイバー攻撃リスクの評価です。攻撃者の視点でシステムを確認し、どの程度のリスクがあるのか把握できます。これにより、予算や人員をどこに優先的に投じるべきか、経営判断にも役立ちます。

セキュリティ診断サービスが必要な理由

セキュリティ診断が重要視される背景には、3つの理由があります。

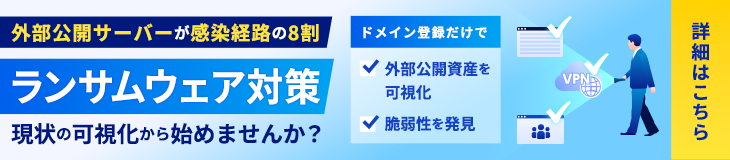

まず、サイバー攻撃の増加です。昨今は大企業だけでなく中小企業や自治体まで攻撃対象になっており、「自分たちは狙われない」という考えは通用しません。

加えて、近年は取引先や委託先を経由したサプライチェーン攻撃も増加しています。自社が直接狙われていなくても、連携する企業の脆弱性が攻撃の入口となるケースがあり、取引先も含めたセキュリティ診断が求められます。自社が委託先/取引先となる場合にも、委託元企業からセキュリティレベルの証明を求められることが増えており、信頼性の確保や取引継続の観点からも診断の実施が必要となっています。

次に攻撃者の手法が高度化している点です。標的型攻撃やクラウド設定の隙間を突く攻撃など、従来のセキュリティ対策だけでは防ぎきれないケースが増えています。

最後に脆弱性を放置するリスクです。システムが日々更新されるのと同じように、新たな脆弱性も生まれ続けます。政府は毎年ソフトウェアの脆弱性情報等に関する件数の報告をしていますが、年々件数は増加しています。2024年は政府機関やIPAが情報提供したソフトウェアの脆弱性情報等の件数が、それぞれ500件を超えています。

そのため「問題が起きてから対応」ではなく、あらかじめ診断で洗い出すことが不可欠です。

参考:国家サイバー統括室「GSOCが情報提供したソフトウェアの脆弱性情報等の件数」

脆弱性診断の選び方・進め方を詳しく解説

なぜ脆弱性診断が必要なのか?どのように手法を選べばいいのか?といった疑問をお持ちの方へ向けて、その理由や方法を解説する資料です。

資料ダウンロードセキュリティ診断の代表的な手法

セキュリティ診断にはさまざまな手法が存在します。ここでは代表的なものを紹介します。

セキュリティチェックシート

最も基本的な手法がチェックシートによる自己診断です。IPA(情報処理推進機構)などが提供しているチェックリストを使い、設定や運用体制に漏れがないかを確認します。大がかりな調査ではなく、自己診断のため網羅性も十分ではありませんが、無料で行うことができるため、まずは現状を把握する入口として有効です。

脆弱性診断

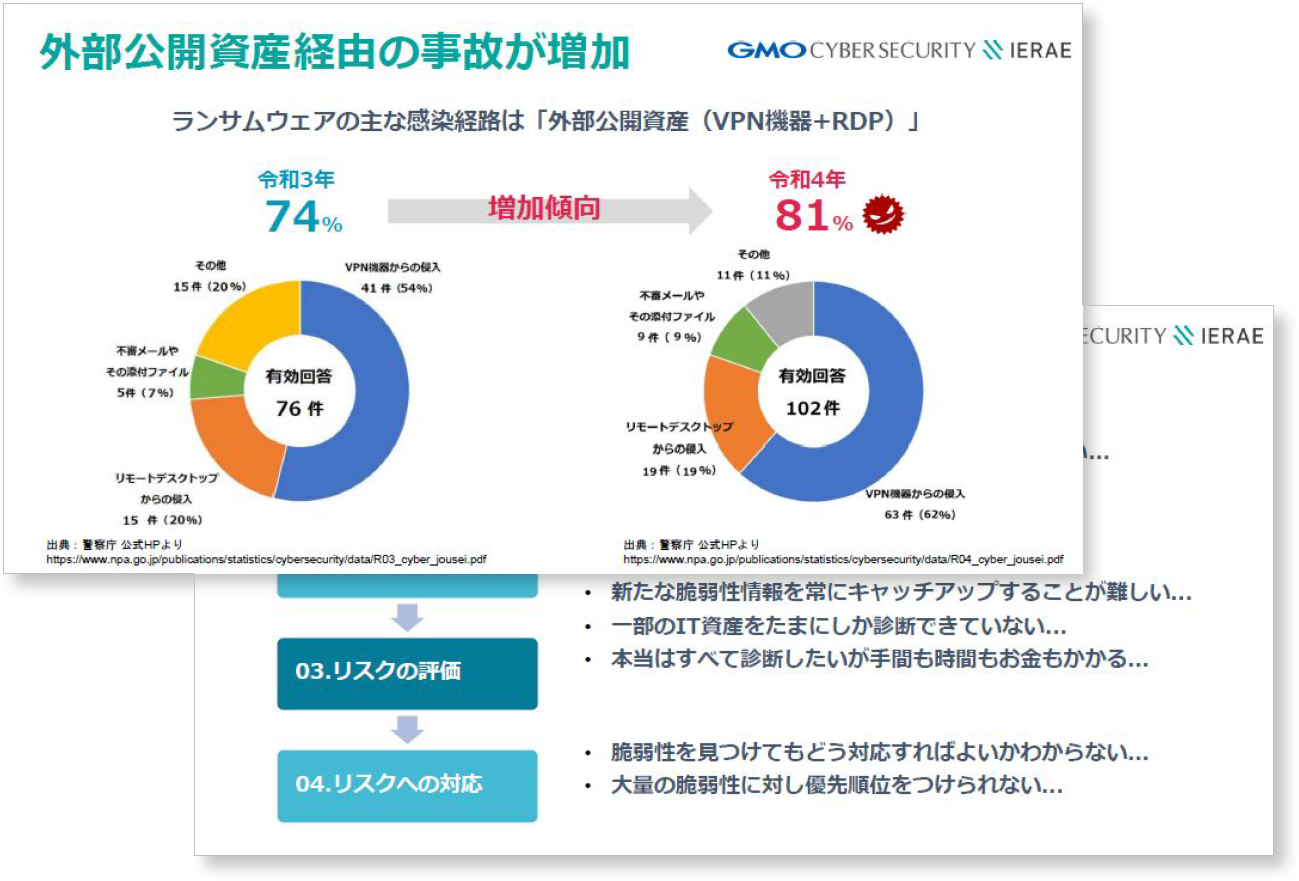

Webアプリやネットワークに対し、既知の攻撃パターンやプログラムのスキャンを使って脆弱性がないかを調べます。例えるなら「既知の鍵穴泥棒の手口で、鍵の方式が古くないか確認する」イメージです。

広い範囲を自動ツールで網羅的にチェックし、手動診断で精度を高めた診断ができるため、リリース前や定期点検によく利用されます。

ペネトレーションテスト

対象のシステムやアプリケーションに対して実際のサイバー攻撃を模擬的に実施する診断です。セキュリティの専門家が攻撃者の立場で侵入を試み、「攻撃の対象となる脆弱性があるか」「もし本当に攻撃されたらどこまで被害が広がるか」を検証します。

脆弱性診断よりも攻撃による影響のイメージが付きやすいため、経営層へのリスク可視化にも有効です。ただしコストは大きくなるため、重点的なシステムに絞って実施するのが一般的です。

関連記事:ペネトレーションテスト(侵入テスト)とは?脆弱性診断との違いから有効手法まで解説

クラウドセキュリティ診断

近年システム開発のプラットフォームとして利用が多くなっているAWSやAzure、Google Cloudなど、パブリッククラウドに対するセキュリティ診断です。

クラウドでは「設定ミス」が最大のリスクとされ、公開すべきでない情報が誤って外部に公開される事例が後を絶ちません。権限設定やネットワーク構成の確認など、クラウド利用に必須の診断です。

ログ分析/監査証跡診断

外部攻撃だけでなく、内部不正のリスクも考慮する必要があります。

例えば過去には、従業員のデータ持ち出しにより数百万件もの個人情報が漏洩したケースもあります。システムの操作ログや監査証跡を分析し、不審なアクセスや不正利用の兆候を検出します。たとえば「業務時間外に大量のファイルがダウンロードされていないか」などを確認することで、不正アクセスを早期に発見できます。

月額4万円から!脆弱性診断ツール ネットde診断

ネットde診断は、ドメインを入力するだけで手軽に脆弱性診断を内製化できるツールです。月額4万円~とリーズナブルにご利用いただけます。

資料ダウンロードセキュリティ診断の進め方

診断の目的を明確にする

まずは診断の目的をはっきりさせることが重要です。法令や規制に対応するためなのか、リリース前の品質チェックなのか、あるいはサイバー攻撃への備えなのか。目的があいまいだと、診断範囲や手法の選定がずれてしまい、費用の割に効果が出ません。

診断対象を決定する

次に、どこを対象に診断するかを決めます。Webアプリケーションだけなのか、ネットワーク全体も含めるのか、クラウド環境まで見るのかを整理します。この際、情報資産としての重要度や価値を基準に、優先的に守るべき範囲を見極めることが効果的です。判断が難しい場合は、経験豊富なセキュリティベンダーに相談するとスムーズです。

適切な診断手法を選ぶ

診断手法は「目的・対象・制約(期間/予算/停止許容)・求める成果物」で決めます。

Web公開や外部接続があり、広く脆弱性を診断したい場合は脆弱性診断で既知リスクを網羅的に確認することができます。特定のシステムなどにおいて、業務影響の想定を関係者に示したいならペネトレーションテストで「どこまで侵害され得るか」を実証します。

AWSなどのクラウドを多用し、様々な環境をすでに本番環境として運用しているのであれば、クラウドセキュリティ診断で権限・ネットワーク・公開設定の誤りを重点確認する必要があります。また、機能やシステムのアップデートを本番公開する前に診断することもおすすめします。

内部不正や監査対応が課題ならログ分析/監査証跡診断で不審操作の兆候や証跡整備を確認します。

実務ではこれらの確認・診断・テストを複合的・段階的に組み合わせて利用します。

例えば、段階的に①チェックシート→②脆弱性診断→③重要領域へ限定したペネトレーションテスト

を組み合わせ、修正後の再診断まで計画に入れると効果が最大化します。

さらに、データの機密性・公開範囲・法規制・変更頻度でリスク優先度を付け、期間や停止可否に合わせて深さと範囲を調整すると、費用対効果の高い選定になります。

どのような診断手法で、どの範囲を診断するか社内で決定することが難しい場合は、GMOサイバーセキュリティ byイエラエにご相談ください。

セキュリティベンダーへ相談・見積もり依頼

診断を外部に依頼する場合、ベンダーに確認すべきポイントはいくつかあります。

まず報告書の内容です。単に「脆弱性あり」と書かれるのではなく、「優先的に対応すべきリスク」「対策方法」まで明記されているかを確認しましょう。

次に見積もり単価です。診断の範囲や深さによって費用は大きく変わります。相場感を知るために複数社から見積もりを取るのも有効です。

実業務への影響も重要です。手法によっては、システムへの負荷を伴う場合もあります。診断中にシステムが停止するリスクはないかなど、事前に確認しておくと安心です。

セキュリティ診断後の対策

診断はゴールではなく起点です。見つかった項目はToDo管理し、責任者・期限・対応方針を明確化するようにしましょう。

重大度と影響で優先順位を付け、まずはセキュリティパッチ適用・設定変更・WAFのルール追加などの暫定対処を実施します。

対応完了後は再診断で指摘事項が修正されているか、効果検証を実施します。

定期的な診断が重要

セキュリティ診断は、一度きりの診断では不十分です。前述のとおり日々新しい脆弱性が発見され、公表されています。また、OS・ミドルウェア更新、機能追加、権限変更のたびに新たなリスクが生まれます。

年1回といった定期的な診断を運用に組み込むだけでなく、主要リリース前/構成変更時/インシデント後を実施トリガーに設定しましょう。

これらの対応にかかる費用を毎年の予算計画に組み込んでおくことが必要です。

また、毎年手法の見直し、机上演習と合わせると、有事の備えが実効性を持ちます。

セキュリティ対策資料をまとめてダウンロード

- セキュリティ診断の選び方

- セキュリティ対策の選び方

- サービスラインナップ

- WEBシステム/アプリ開発者様向け

- システム/ITインフラ運用管理者向け

監修:GMOサイバーセキュリティ byイエラエ 編集部

企業の情報セキュリティ担当者や開発者向けに、サイバーセキュリティに関する情報を発信しています。